|

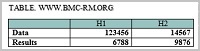

ИССЛЕДОВАНИЕ АДЪЮВАНТНЫХ СВОЙСТВ ХИТОЗАНА В КОМПЛЕКСЕ С РЕКОМБИНАНТНЫМ БЕЛКОМ F НАРУЖНОЙ МЕМБРАНЫ И РЕКОМБИНАНТНЫМ АНАТОКСИНОМ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, 105064, Москва, Малый Казенный переулок, 5А; *e-mail: alex-k-1973@yandex.ru Ключевые слова: Pseudomonas aeruginosa; хитозан; адъювант; белок F наружной мембраны (OprF); экзотоксин А; анатоксин DOI: 10.18097/BMCRM00252 ВВЕДЕНИЕ Pseudomonas aeruginosa – один из наиболее серьезных возбудителей оппортунистических инфекций, характеризующийся высокой способностью к быстрому развитию резистентности к антибиотикам. Активная иммунопрофилактика P. aeruginosa у пациентов из группы риска рассматривается как возможный путь контроля синегнойной инфекции. В Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова (НИИВС им. И.И. Мечникова) получен ряд рекомбинантных белков, по результатам изучения иммунобиологических свойств которых создана рекомбинантная вакцина синегнойная (РВС), успешно прошедшая доклинические исследования [2]. Известно, что рекомбинантные белки обладают низкой иммуногенностью, поэтому при создании вакцин на их основе большое внимание уделяют подбору адъювантов. В составе отечественных коммерческих вакцин, применяемых в настоящее время в практике здравоохранения, в качестве адъюванта для депонирования антигенов и стимуляции иммунного ответа используют гидроксид алюминия [3]. В частности, разработанная в НИИВС им. И.И. Мечникова вакцина РВС представляет собой комплекс рекомбинантных белка F наружной мембраны (OprF) и делеционной формы экзотоксина А (анатоксин) P. aeruginosa, сорбированных на геле гидроксида алюминия [2]. Выбор в пользу традиционного адъюванта продиктован длительностью опыта их использования в качестве компонента различных вакцин, который, однако, не лишен некоторых недостатков: слабо стимулирует клеточный иммунитет, вызывает нежелательные реакции в виде кожного раздражения, боли и воспаления в области инъекции. Кроме того, в последние годы появились сообщения о том, что многократное в течение жизни применение гидроксида алюминия может привести к развитию аллергических реакций и заболеваний центральной нервной системы [4, 5]. Поиск и разработка новых классов адъювантов является перспективным направлением современной иммунобиологии [5]. В последние годы возник серьезный интерес к исследованиям адъювантных свойств природного полисахарида – хитозана, который выделяют из панцирей ракообразных. Известно, что хитозан обладает иммуномодулирующими свойствами, необходимыми для адъювантов. Это подтверждено тем, что наночастицы хитозана и его производных, связанные с антигенами, способны эффективно активировать клеточное и гуморальное звенья иммунного ответа [6]. Под термином «адъювант на основе хитозана» понимается не только обширная группа субстанций, представляющих собой хитозаны, отличающиеся по основным характеристикам (молекулярной массе, степени дезацетилирования и индексу полидисперсности), но и препараты на их основе в различном физическом состоянии (гели, микрочастицы и наночастицы), а также производные хитозана и комплексные адъюванты на его основе [6-8]. Установлена эффективность хитозана, использованного в качестве адъюванта при парентеральном введении инактивированных гриппозных вакцин [9-11]. Целью настоящего исследования было изучение адъювантных свойств хитозана при иммунизации рекомбинантными белками P. aeruginosa (OprF и анатоксин). МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Реактивы В работе использованы следующие реагенты: антибиотики ампициллин и канамицин сульфат («Синтез», Россия); бактотриптон и бактодрожжевой экстракт («Difco», США); изопропил-β-D-тиогалактопиранозид («Thermo Fisher Scientific», США); Ni-сефароза («GE Healthcare», Швеция); гель гидроксида алюминия («Sigma-Aldrich», США); остальные химические реактивы были приобретены у «Amresco» (США); 0,5 % препарат хитозана растворенный глютаминовой кислоте с pH 5.0 [11] любезно предоставлен Юрием Михайловичем Васильевым (лаборатория генетики РНК-содержащих вирусов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова). Бактериальные штаммы Для синтеза рекомбинантных белков использовали Escherichia coli штаммы-продуценты рекомбинантного белка OprF [12] и рекомбинантного анатоксина [13] из коллекции лаборатории протективных антигенов НИИВС имени И.И. Мечникова. Для экспериментального инфицирования животных использовали вирулентную культуру P. aeruginosa PA-103 (ATCC29260). Лабораторные животные Для иммунизации использовали самок белых мышей весом 16-18 г из Филиала «Андреевка» Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России. Получение рекомбинантного белка OprF и рекомбинантного анатоксина Синтез рекомбинантных белков с использованием соответствующих штаммов продуцентов осуществляли, как описано ранее [2]. Рекомбинантные белки выделяли из биомассы с использованием ранее разработанных оригинальных методов двухстадийной очистки. На первой стадии в случае рекомбинантного белка OprF получали «гидрофобную фракцию» бактериальных белков, а в случае рекомбинантного анатоксина выделяли тельца-включения. На второй стадии рекомбинантные белки очищали методом аффинной хроматографии с использованием Ni-сефарозы в 8 М буферном растворе мочевины с последующим диализом против 50 мМ буферного раствора Tris-HCl (pH 9.0) [2]. Электрофорез белков Анализ полученных белковых продуктов осуществляли в 12 % полиакриламидном геле по методу Лэммли [14]. Иммунизация мышей Мышей иммунизировали внутрибрюшинно (в/бр) в объеме вводимого препарата 0.5 мл. Для достижения заданных доз препараты рекомбинантных белков разводили физиологическим раствором хлорида натрия до требуемой концентрации. Предварительно к препаратам рекомбинантных белков добавляли соответствующее количество адъювантов. Препарат хитозан использовали в дозах 100 мкг и 50 мкг, добавляя его непосредственно перед иммунизацией. При использовании гидроксида алюминия, его препарат добавляли к рекомбинантным белкам в весовом соотношении 3:1 и 1:1, а затем полученные препараты инкубировали в течение 12-14 ч при температуре 4°С для адсорбции антигенов на адъюванте. Проводили две иммунизации с интервалом две недели. В качестве контрольных животных использовали неиммунизированных мышей той же партии. Экспериментальное инфицирование P. aeruginosa осуществляли через две недели после второй иммунизации. Экспериментальное инфицирование P. aeruginosa При экспериментальном инфицировании животным внутрибрюшинно вводили различные дозы живой вирулентной культуры P. aeruginosa в объеме 0,5 мл, как описано ранее [2]. Иммунизированным мышам вводили 200 млн, 50 млн и 12.5 млн микробных клеток (м.к.), а мышам контрольных групп – 100 млн, 25 млн и 6.25 млн м.к. Подсчет погибших и выживших особей проводили в течение семи дней, с последующим определением ЛД50. Это значение вычисляли по модифицированной формуле Кербера в модификации Ашмарина – Воробьева [15], согласно которой ЛД50 соответствует обратному логарифму [lgA – lg2×(B1/C1 + B2/C2 + B3/C3 – 0,5]; где А – максимальная инфекционная доза в опыте, В – количество животных, павших в группе, С – первоначальное количество животных в группе. Затем определяли индексы эффективности защитных свойств, которые представляли отношение значений ЛД50 в опытных группах к значениям ЛД50 в контрольных группах. РЕЗУЛЬТАТЫ В работе исследованы адъювантные свойств хитозана в сочетании с рекомбинантным белком OprF и рекомбинантным анатоксином в оптимальных иммунизирующих дозах: 25 мкг для OprF и 50 мкг для анатоксина. При этом рекомбинантные белки использовали как по отдельности, так и в комплексе. Хитозан для экспериментов растворяли до 0.5% в глутаминовой кислоте с pH 5.0 и использовали в дозе 100 мкг на одну иммунизацию. Схема иммунизации включала два в/бр введения с двухнедельным интервалом. В качестве референс-препаратов использовали рекомбинантные белки (только OprF, только анатоксин и комплекс двух белков), которые также сорбировали на геле гидроксида алюминия в соотношении к адъюванту 1:3. В группах животных, иммунизированных рекомбинантным белком OprF, значения ЛД50 составили: 61.6 млн м.к. для варианта с использованием гидроксида алюминия и 63.0 млн м.к. для препарата с хитозаном. Индексы эффективности защитных свойств соответствовали 1/9 для обеих опытных групп. При иммунизации рекомбинантным анатоксином значения ЛД50 оказались примерно одинаковы: 72.4 млн м.к. в группе мышей, получавших препарат с гидроксидом алюминия и 83.1 млн м.к. в группе мышей, получавших препарат с хитозаном. Индексы эффективности защитных свойств препаратов на основе рекомбинантного анатоксина составили 2.2 и 2.5. При использовании комплекса двух рекомбинантных белков было отмечено усиление защитных свойств: индексы эффективности увеличивались до 3.5 при использовании гидроксида алюминия (ЛД50 – 114.9 млн м.к.) и до 3.2 при использовании хитозана (ЛД50 – 104.7 млн м.к.) (табл. 1).

На следующем этапе апробировали различные схемы иммунизации препаратами, в которых были снижены дозы хитозана и гидроксида алюминия. Хитозан использовали в дозе 50 мкг на одну инъекцию, а гель гидроксида алюминия добавляли в равном весовом соотношении к белку. Для первой иммунизации опытных животных разделили на четыре группы, которым вводили либо рекомбинантный белок OprF в дозе 25 мкг, либо рекомбинантный анатоксин в дозе 50 мкг, используя в составе препарата хитозан или гидроксид алюминия. Таким образом при первой иммунизации опытным группам мышей вводили: 1) рекомбинантный белок OprF с гидроксидом алюминия; 2) рекомбинантный анатоксин с гидроксидом алюминия; 3) рекомбинантный белок OprF с хитозаном; 4) рекомбинантный анатоксин с хитозаном. Через две недели после первой иммунизации каждая группа животных была разделена еще на три подгруппы; мыши этих подгрупп получали: 1) те же самые препараты, что и в первой иммунизации; 2) рекомбинантные белки в той же дозе, что и в первой иммунизации, но без адъювантов; 3) препараты, используемые при первой иммунизации, но содержащие уменьшенные в два раза дозы. Таким образом после второй иммунизации опытные животные были разделены двенадцать опытных групп. В результате было выявлено, что выживаемость мышей, иммунизированных при использовании разных схем введения рекомбинантных антигенов, сорбированных на гидроксиде алюминия, была примерно одинакова. Индексы эффективности защитных свойств этих препаратов находились в пределах от 1,7 до 2,2. В то же время протективная активность рекомбинантных антигенов, вводимых в комплексе с хитозаном оказалась выше в группах животных, иммунизацию которых проводили только белками. Индексы эффективности защитных свойств в этом случае составили 2,6 и 3,2 для рекомбинантного белка OprF и рекомбинантного анатоксина соответственно. Эффективность схем с использованием хитозана в дозе 50 мкг оказалась выше в сравнении с аналогичными препаратами, содержащими гидроксид алюминия (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ В НИИВС им. И.И. Мечникова разработана вакцина РВС для профилактики синегнойной инфекции, представляющая собой комплекс рекомбинантных поринового белка OprF и анатоксина, сорбированных на гидроксиде алюминия [2]. В настоящей работе эти белки использовали при исследовании адъювантых свойств хитозана. На первом этапе получили и изучили препараты с использованием схемы и доз антигенов, используемых в составе вакцины РВС. В результате было обнаружено, что по эффективности адъювантные свойства хитозана для рекомбинантных антигенов P. aeruginosa не уступали гидроксиду алюминия. Ранее наблюдали подобный эффект хитозана, использованного в качестве адъюванта в составе гриппозных вакцин, в результате чего происходило существенное накопление IgG антител в организме экспериментальных животных [10]. Также подтвержден аддитивный эффект от использования двух рекомбинантных антигенов в совместной иммунизации, что наблюдали при исследовании вакцины РВС [2]. Далее исследовали возможность использования адъювантов в более низких концентрациях и уменьшения иммунизирующей дозы при второй иммунизации антигенами без адъюванта. Снижение концентрации адъюванта в препаратах при бустерной иммунизации не уменьшало эффективности, а в случае хитозана происходило усиление иммунного ответа, при использовании рекомбинантных антигенов без адъюванта. Таким образом, выявлена возможность снижения концентрации адъювантов в препаратах без снижения эффективности защитных свойств иммунизации. На основании полученных результатов подтверждена эффективность комплексной иммунизации рекомбинантными антигенами (OprF и анатоксин) P. aeruginosa. Показана возможность применения хитозана в качестве адъюванта, поскольку препараты рекомбинантных белков с его использованием не уступали по индукции защитных свойств препаратам, сорбированных на гидроксиде алюминия. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Иммунизацию мышей осуществляли с соблюдением всех общепринятых норм гуманного отношения к лабораторным животным. Все работы с животными проводили в соответствии с ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур». БЛАГОДАРНОСТИ Авторы выражают благодарность Юрию Михайловичу (лаборатория генетики РНК-содержащих вирусов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова) за предоставление препарата хитозана для проведения исследования. ФИНАНСИРОВАНИЕ Работа выполнена в рамках НИР НИИВС им. И.И. Мечникова по теме «FGFS-2024-0010. Биотехнологические аспекты получения нативных и рекомбинантных антигенов, а также функционально-активных агентов условно-патогенных и пробиотических микроорганизмов, их роль в формировании адаптивного иммунитета» на период 2024–2026 гг. СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ Иммунизацию мышей осуществляли с соблюдением всех общепринятых норм гуманного отношения к лабораторным животным. Все работы с животными проводили в соответствии с ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур». ЛИТЕРАТУРА

|